RELATIONS BETWEEN EVOLUTION OF SEDIMENTARY CYCLES AND TECTONIC UPLIFT AROUND SICHUAN BASIN FROM JURASSIC TO EARLY CRETACEOUS

-

摘要: 为弄清四川盆地在侏罗至白垩纪的演化及古气候特征, 对该时期的沉积相及生物特征进行了综合分析.研究证明, 侏罗纪至白垩纪四川盆地周边山系的构造活动可分为两个旋回.早、中侏罗世为第一个旋回, 晚侏罗至早白垩世为第二个旋回.每个旋回的早期多以湖相泥页岩、砂岩夹介壳灰岩的广泛发育为特征, 沉积物颗粒细、厚度较小, 反映出相对稳定的构造背景.晚期则以大套杂色的河流相砂泥岩、巨厚的河流相及洪冲积相砂泥岩、砂砾岩及砾岩的出现为特征, 且厚度巨大, 反映出盆地周边山系强烈的构造隆升.从沉积物及生物特征上分析, 第一个旋回期间, 四川盆地处在一个温暖湿润的环境之下, 而从第二个旋回开始, 总体则以潮湿、炎热的气候为特征Abstract: Sedimentary facies and paleontology are synthetically analyzed in order to clarify the evolution and paleo climate of Shichuan basin during Jurassic and Cretaceous. The study shows that the tectogenesis around the basin can be divided into two cycles during Jurassic and Cretaceous. One began from Early Jurassic and ended in Middle Jurassic and the other one from Late Jurassic to Early Cretaceous. The basin was widely covered by mudstone, sandstone and shell limestone of lake facies in the early stage of the above two cycles. The thickness is relatively small and the sedimentary particles are much more fine grained both in the early stage of the two cycles, showing that the tectogenesis is relatively stable. However, in the late stage the basin is characterized by widely spread varicolored thick sandstone, mudstone and conglomerate of river or alluvial fan facies. Even more, there are usually sediments and coarse sedimentary particles of large thickness in the late stages, reflecting rapid uplift of the mountains around the basin. According to the study of sedimentation and fossils, Sichuan basin should have a warm climate during the first cycle and hot climate from the beginning of the second cycle.

-

Key words:

- sedimentary cycle /

- paleo climate /

- tectonic uplift /

- Jurassic /

- Early Cretaceous /

- Sichuan basin

-

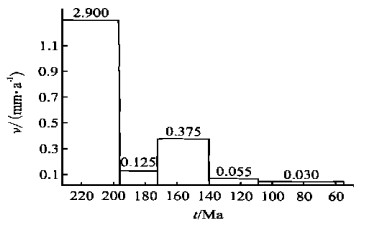

图 1 早侏罗世自流井组介屑灰岩厚度等值线[4]

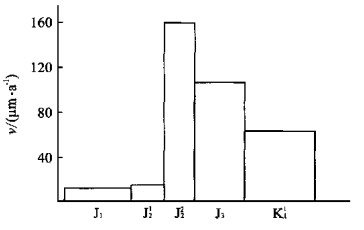

图 2 理县老君沟花岗岩体隆升速率[9]

Fig. 2. Uplift rate of Laojungou granite in Lixian county, Sichuan Province

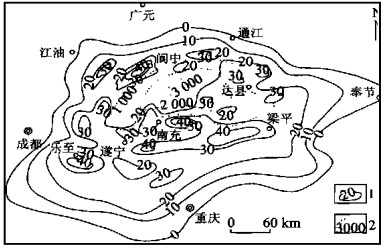

图 3 川北侏罗纪、白垩纪沉降速率[8] (下白垩统为残留厚度计算值)

Fig. 3. Subsidence rate in North Sichuan Province during Jurassic and Cretaceous

-

[1] 杜远生. 陕甘川邻接区古海洋盆地格局、构造演化及控矿作用[J]. 地球科学——中国地质大学学报, 1999, 24 (增刊): 1-5. [2] 四川省地质矿产局. 四川省岩石地层[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 1997. 2-212. [3] 四川省地质矿产局. 四川省区域地质志[M]. 北京: 地质出版社, 1991. 159-260. [4] 殷建棠, 陈昭国, 何志国. 震旦纪—老第三纪沉积相概述[A]. 见: 郭正吾, 邓康龄, 韩永辉, 等编. 四川盆地形成与演化[C]. 北京: 地质出版社, 1996. 77-79. [5] 潘忠习, 江新胜, 傅清平. 四川盆地白垩纪沙漠沉积磁组构特征及古风向意义[J]. 岩相古地理, 1999, 19(1): 12 -19. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YXGD901.001.htm [6] 江新胜, 潘忠习, 傅清平. 四川盆地白垩纪沙漠风向变化规律及其意义[J]. 岩相古地理, 1999, 19(1): 1-11. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YXGD901.000.htm [7] 李玉文, 陈乐尧, 江新胜. 西南区白垩、第三纪沙漠相及其意义[J]. 岩相古地理, 1988, 6: 1-44. [8] 张超, 马娉琦. 地理气候学[M]. 北京: 气象出版社, 1989. 73-107. [9] 邓康龄. 四川盆地的形成与演化[A]. 见: 郭正吾, 邓康龄, 韩永辉, 等编. 四川盆地形成与演化[C]. 北京: 地质出版社, 1996. 114-124. -

下载:

下载: