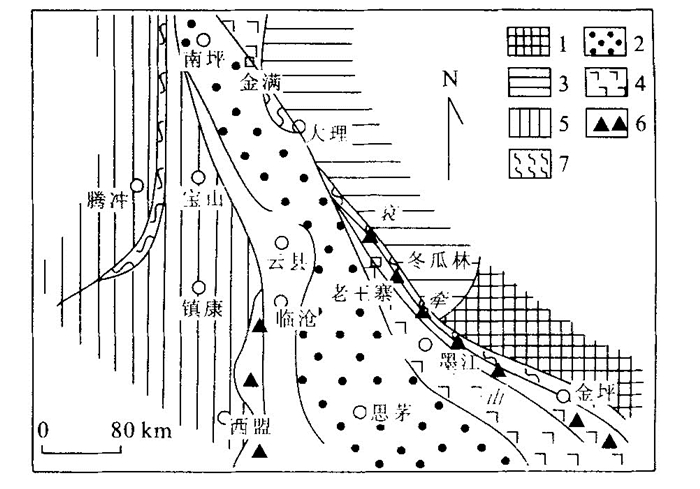

Au (Cu) Ore-Fluid Dynamics in Bordering Orogenic Belt of Simao-Nanping Basin, Yunnan Province

-

摘要: 从研究云南思茅-南坪盆地边缘造山带金(铜) 成矿流体的地质地球化学特征和物理化学条件入手, 通过氢-氧、碳-氧、氦-氩同位素组成示踪和矿物流体包裹体温度-压力、流体成分测试及物理化学参数计算, 认为成矿溶液主要来自大气降水, 并且成矿物质具有壳源的特点, 不能排除构造/岩浆活动中其他壳源流体加入的可能性, 其性状为浅成(低压)、低温、高盐度、弱碱性和弱还原性, 流体组分别具有Na+ > K+和Ca2+ +Mg2+、Cl- > F-的特点, 还原形式存在的硫占绝对优势, 它对金的迁移和沉淀起着关键的作用; 运用古水文地质学方法模拟成矿流体的水动力场与排泄条件, 强调多成因含矿流体受古水文动力场运移、分布形式制约, 高能量、高矿化度成矿流体经历漫长的地下反复溶滤、渗透、岩浆和构造驱动双重作用下, 在水动力低压区排泄、沉淀富集成矿.Abstract: We studied geologic and geochemical characteristics and physical chemical condition of the Au (Cu) ore fluid, bordering the orogenic belt of the Simao Nanping basin. The studies of isotopic tracing on H-O, C-O, He-Ar, T and p, composition in the mineral inclusions testing and their physical chemical parameter calculation in the fluid inclusion indicate that ore forming fluid is derived from meteoric water and that the ore forming materials may be from crustal source and other origin fluid joined. The fluid presents some characteristics such as epithermal, high salinity, alkalescency and deoxidizescency, Na+ > K+ and Ca2++Mg2+, Cl- > F- in the compositions. In the fluid, S2- is dominated and plays a key role in transference and precipitation of Au. The hydrodynamic field and discharge conditions are simulated by paleo hydrogeologic method with a stress on the control of migration and distribution pattern of paleo hydrodynamics field over the multi genetic ore fluid. The ore fluid of high energy and high degree of mineralization is discharged in the low hydrodynamics pressure area and precipitated to form the ore after a long time of repeated leaching and permeation, driven by magmatic dynamics and tectonics.

-

Key words:

- Au (Cu) deposit /

- ore fluid /

- orogenic belt /

- Simao Nanping basin of Yunnan Province

-

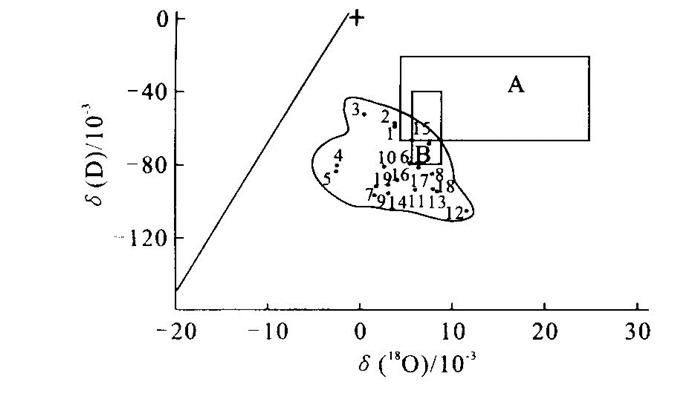

图 2 成矿流体的氢、氧同位素组成

A.变质水区; B.原始岩浆水区(图中样品序号与表 1相同)

Fig. 2. Hydrogen and oxygen isotope compositions in ore fluid

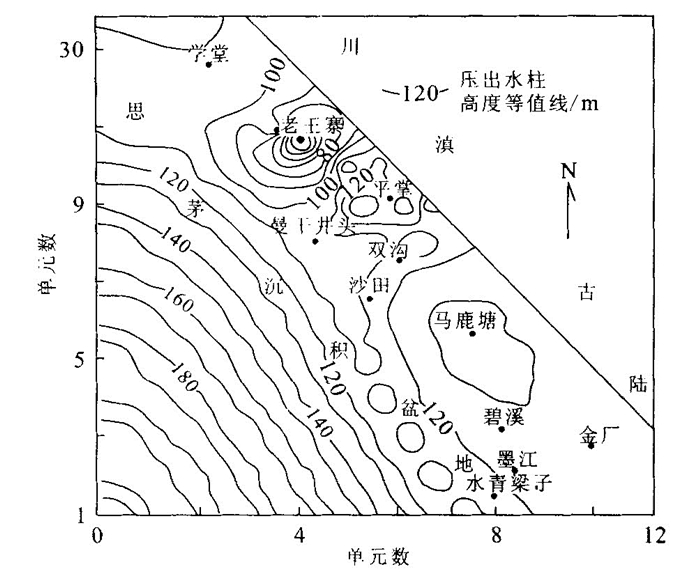

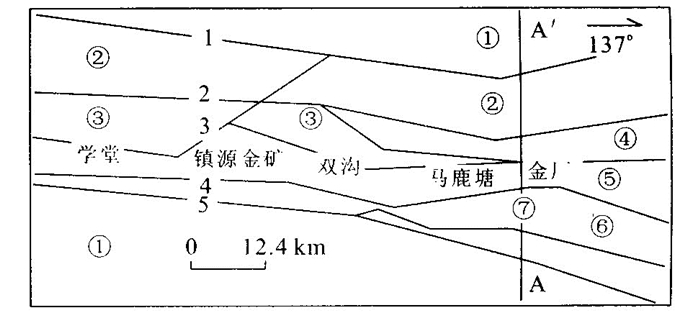

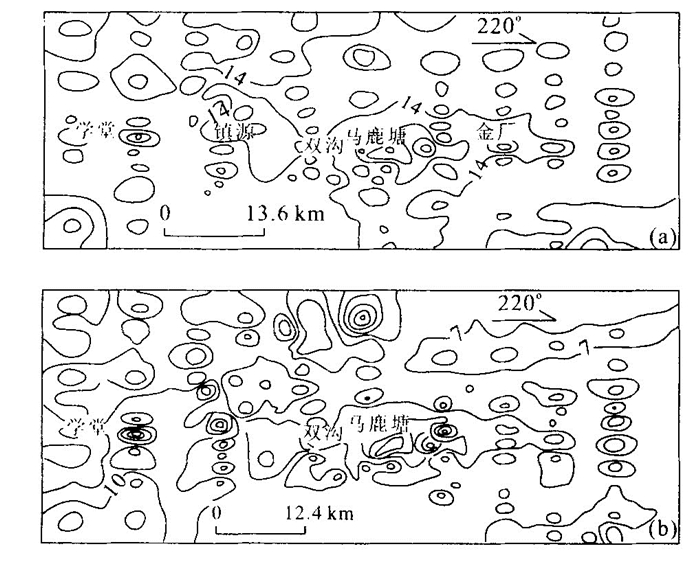

图 9 成矿期最大主应力分布与成矿流体运移模式

1.最大主应力高值区; 2.最大主应力低值区; 3.成矿流体运移方向; 其他图例同图 8

Fig. 9. Distribution graph of the maximum principal of stresses and migratory model of ore fluid in metallogenic period

表 1 石英氢氧同位素组成

Table 1. Hydrogen and oxygen isotope compositions in quartz

表 2 岩石和矿石的碳氧同位素组成

Table 2. Carbon and oxygen isotope compositions in wall rock and ore

表 3 金满矿床的稀有气体同位素组成

Table 3. Noble gases isotope composition in Jinman Au (Cu) mineral deposit

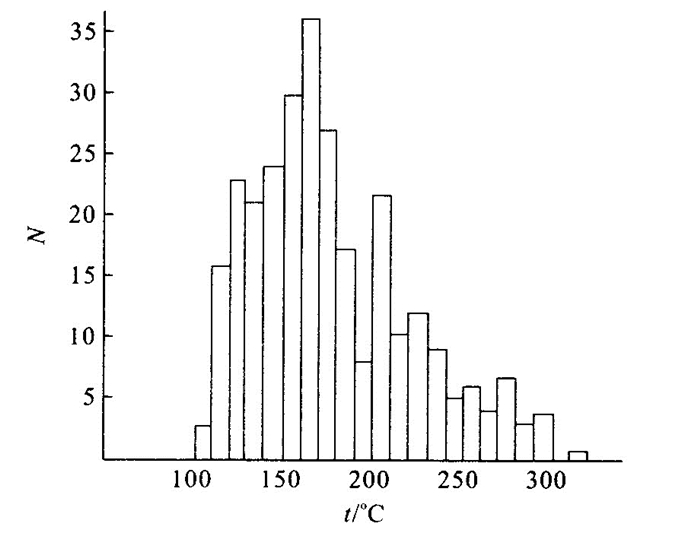

表 4 包裹体均一温度、盐度、压力测试结果

Table 4. Analysis results of homogenization temperature, salinity and pressure in mineral inclusions

表 5 石英中流体包裹体成分分析结果

Table 5. Analysis results of fluid composition of inclusions in quartz

表 6 成矿物理化学条件

Table 6. Metallogenic physical-chemical parameters

表 7 总硫活度和总碳活度计算结果

Table 7. Calculated result of ΣC and ΣS activities in fluid

-

[1] Clayton. Oxygen isotope exchange between quartz and water[J]. Journal of Geophysical Research, 1972, 17: 3057. [2] 李定谋, 曹志敏, 覃功炯, 等. 哀牢山蛇绿混杂岩带金矿床[M]. 北京: 地质出版社, 1998.LI D M, CAO Z M, QIN G J, et al. Gold deposits in Ailaoshan ophiolitic melange zone[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1998. [3] 胡瑞忠, 毕献武, Turner G, 等. 哀牢山金矿带金成矿流体He和Ar同位素地球化学[J]. 中国科学(D辑), 1999, 29(4): 321-330. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JDXK199904004.htmHU R Z, BI X W, Turner G, et al. He and Ar isotopic chemistry in gold ore-forming fluid in the Ailaoshan gold deposit belt[J]. Science in China (Series D), 1999, 29(4): 321-330. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JDXK199904004.htm [4] 唐尚鹑, 李经典. 哀牢山北段金矿成矿规律初探[J]. 云南地质, 1991, 10(1): 22-26. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YNZD199101003.htmTANG S C, LI J D. Prelimimary studies of mineralization law in northern Ailaoshan[J]. Yunnan Geology, 1991, 10(1): 22-26. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YNZD199101003.htm [5] 卢武长. 稳定同位素地球化学[M]. 成都: 成都地质学院出版社, 1986.LU W C. Stable isotope geochemistry[M]. Chengdu: Chengdu Geological Institute Press, 1986. [6] Fritz P, Smith D G W. The isotopic composition of secondary dolomites[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1970, 34: 1161-1173. doi: 10.1016/0016-7037(70)90056-6 [7] Bottinga Y. Isotopic fractionation in the system: calcitegraphite-carbon dioxide-methane-hydrogen-water[D]. California: University of California, 1968. [8] Sheppard S M, Schwarca H P. Fractionation of carbon and oxygen isotopes and magnesium between coexisting metamorphic calcite and dolomite[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 1970, 26: 161-198. doi: 10.1007/BF00373200 [9] Barnes H L. Geochemistry of hydrothermal ore deposits [M]. Second Edition. New York: John Wily & Sons, 1979. [10] Honda M. Experimental studies of He and Ar degassing during rock fracturing[J]. Earth Planet Sci Lett, 1982, 59: 83-89. [11] Ozima M, Podosek F A. Noble gas geochemistry[M]. London: Cambridge U niversity Press, 1983. [12] 张志坚, 张文淮. 黔西南卡林型金矿成矿流体性质及其与矿化的关系[J]. 地球科学——中国地质大学学报, 1999, 24(1): 74-78. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQKX901.014.htmZHANG Z J, ZHANG W H. Investigation into metallogenic fluid feature in Carlin type gold deposits and its relation to mineralization in southwest Guizhou Province[J]. Earth Science - Journal of China U niversity of Geosciences, 1999, 24(1): 74-78. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQKX901.014.htm [13] 邓军, 杨立强, 翟裕生, 等. 构造-流体-成矿系统及其动力学的理论格架与方法体系[J]. 地球科学——中国地质大学学报, 2000, 25(1): 71-79. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQKX200001015.htmDENG J, YANG L Q, ZHAI Y S, et al. T heoretical framework and methodological system of tectonics-fluids-mineralization system and dynamics[J]. Earth Science - Journal of China U niversity of Geosciences, 2000, 25 (1): 71-79. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQKX200001015.htm [14] 高怀忠, 张旺生. 东准噶尔强应变构造带成矿系统的特征、成矿流体和热动力条件分析[J]. 地球科学——中国地质大学学报, 2000, 25(4): 369-374. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQKX200004006.htmGAO H Z, ZHANG W S. Characteristics and metallogenic fluid and thermodynamic condition analysis of metallogenic system in highly strained structural belt, east Junggar[J]. Earth Science - Journal of China U niversity of Geosciences, 2000, 25(4): 369-374. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQKX200004006.htm [15] 邓军, 杨立强, 孙忠实, 等. 构造体制转换与流体多层循环成矿动力学[J]. 地球科学——中国地质大学学报, 2000, 25(4): 397-403. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQKX200004012.htmDENG J, YANG L Q, SU N Z S, et al. Ore-forming dynamics of tectonic regime transformation and multi-layer fluid circulation[J]. Earth Science - Journal of China University of Geosciences, 2000, 25(4): 397-403. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQKX200004012.htm -

下载:

下载: