| [1] |

韩慕康. 构造地貌学[J]. 地球科学进展, 1992, 7 (5): 61-62. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DXJZ202006005.htmHAN M K. Tectonic geomorphology[J]. Advance in Earth Sciences, 1992, 7 (5): 61-62. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DXJZ202006005.htm |

| [2] |

杜国云, 王竹华, 李晓燕. 构造地貌分析体系及相关的构造地貌标志[J]. 烟台师范学院学报(自然科学版), 2002, 18 (2): 105-112. doi: 10.3969/j.issn.1673-8020.2002.02.008DU G Y, WANG Z H, LI X Y. Analysis system and mark for tectonic geomorphology[J]. Yantai Normal UniversityJ ournal (Natural Science), 2002, 18 (2): 105-112. doi: 10.3969/j.issn.1673-8020.2002.02.008 |

| [3] |

吴珍汉, 吴中海, 江万, 等. 中国大陆及邻区新生代构造—地貌演化过程与机理[M]. 北京: 地质出版社, 2001.WU Z H, WU Z H, JIANG W, et al. The Cenozoic evolution and mechanism of tectonic-landforms of China continent and its adjacent areas[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2001. |

| [4] |

Ufimtsev G F. The third face of tectonics—Tectonican alysis of relief[J]. Earth Science Frontiers, 1995, 2 (1-2): 9-18. |

| [5] |

李志中. 阿尔金山及其毗邻地区构造地貌的形成和演化[J]. 地理研究, 1994, 13 (3): 35-43. doi: 10.3321/j.issn:1000-0585.1994.03.004LI Z Z. Formation and evolution of the tectonic landforms in the Altun mountain and its neighbouring region[J]. Geographical Research, 1994, 13 (3): 35-43. doi: 10.3321/j.issn:1000-0585.1994.03.004 |

| [6] |

赵小麟, 邓起东, 陈社发. 岷山隆起的构造地貌学研究[J]. 地震地质, 1994, 16 (4): 429-439. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZDZ404.017.htmZHAO X L, DENG Q D, CHEN S F. Tectonic geomorphology of the Minshan uplift in western Sichuan, southwestern China[J]. Seismology and Geology, 1994, 16 (4): 429-439. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZDZ404.017.htm |

| [7] |

闫纯有. 邯郸地区地貌与构造[J]. 河北建筑科技学院学报, 2000, 17 (4): 63-65. doi: 10.3969/j.issn.1673-9469.2000.04.018YAN C Y. Landform and structure of Handan area[J]. Journal of Hebei Institute of Architectural Science and Technology, 2000, 17 (4): 63-65. doi: 10.3969/j.issn.1673-9469.2000.04.018 |

| [8] |

吴忱. 华北山地水系变迁与新构造运动[J]. 华北地震科学, 2001, 19 (4): 1-6. doi: 10.3969/j.issn.1003-1375.2001.04.001WU C. Changes of river system and new tectonic movement in north China mountainous area[J]. North China Earthquake Sciences, 2001, 19 (4): 1-6. doi: 10.3969/j.issn.1003-1375.2001.04.001 |

| [9] |

Hodges K V, Parrish R R, Housh T B, et al. Simultaneous Miocene extension and shortening in the Himalayan orogen[J]. Science, 1992, 258: 1466-1469. doi: 10.1126/science.258.5087.1466 |

| [10] |

Edwards M A, Harrison T M. When did the root collapse Late Miocene north-south extension in the high Himalaya revealed by Th-Pb monazite dating of the Khula Kangri granite[J]. Geology, 1997, 25 (6): 543-546. doi: 10.1130/0091-7613(1997)025<0543:WDTRCL>2.3.CO;2 |

| [11] |

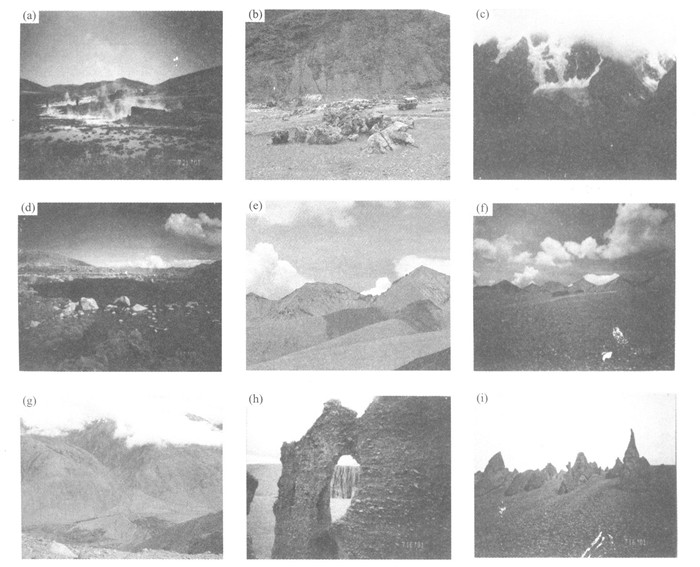

中国科学院青藏高原综合科学考察队. 西藏地貌[M]. 北京: 科学出版社, 1983.Team of Chinese Academy of Science of the Scientific Expedition to the Qinghai-Xizang Plateau. Geomorphology of Xizang[M]. Beijing: Science Press, 1983. |

| [12] |

钱方, 何培元, 郝治. 花岗岩石林(阿斯哈图)———一种新的地貌景观[J]. 地质力学学报, 2000, 6 (1): 90-94. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZLX200001012.htmQIAN F, HE P Y, HAO Z. Granite hoodoos (Arsihaty) —A new geomorphic landscape[J]. Journal of Geomechanics, 2000, 6 (1): 90-94. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZLX200001012.htm |

| [13] |

王树基. 亚洲中部山地梯级地貌初步研究[J]. 干旱区地理, 1995, 18 (3): 1-7. doi: 10.3321/j.issn:1000-6060.1995.03.001WANG S J. Preliminary study on terraced geomorphy of mountain in the middle of Asia[J]. Arid Land Geography, 1995, 18 (3): 1-7. doi: 10.3321/j.issn:1000-6060.1995.03.001 |

| [14] |

中国科学院西藏科学考察队. 朋曲河流域的阶地[A]. 珠穆朗玛峰地区科学考察报告(1966—1968): 现代冰川与地貌[C]. 北京: 科学出版社, 1975.180-190.Team of Chinese Academy of Science of the Scientific Expedition to the Qinghai-Xizang Plateau. Terraces in the area of Pengqu river[A]. The Scientific Expedition Report (1966—1968)on Qomolangma (Everest) area: Modern glacier and geomorphology[C]. Beijing: Science Press, 1975.180-190. |

下载:

下载: