ENGINEERING GEOLOGICAL FEATURES AND TREATMENT EVALUATION OF SHICHENGPING LANDSLIDE ALONG GUILIN-LIUZHOU EXPRESSWAY

-

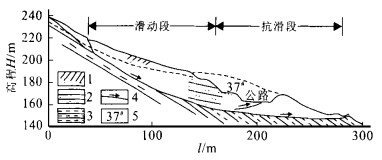

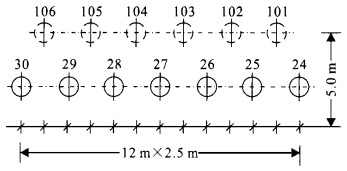

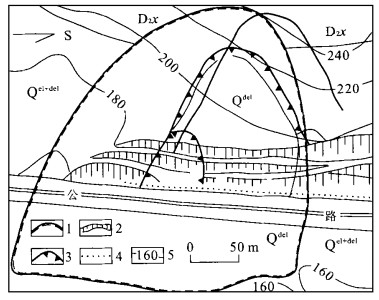

摘要: 针对广西第一条高速公路上的第一大滑坡——石城坪滑坡的两次治理所取得的不同效果进行了系统研究, 目的在于找出失败的原因和教训, 总结成功的经验, 供同类工程借鉴.从地质、形态、变形、结构4个不同角度入手, 阐述了石城坪滑坡的基本特征, 在此基础上, 对前、后两次治理方案进行了分析和对比, 认为石城坪滑坡由新、老滑坡体组成, 新滑坡是由于老滑坡效应和因修路开挖坡脚和降水诱发所致, 边坡变形主要是由于对老滑坡认识不足, 造成原治理设计方案不合理所致, 确切地说, 主要是由于桩长不足和削坡不当引起.后期治理在充分利用原有抗滑桩水平承载力的基础上, 进一步采用削坡减载、排水及少量锚固桩综合治理方案, 在新桩之间及新老桩之间设钢筋砼水平系梁相互连接, 构成门型桩, 既提高了边坡整体稳定性, 又节省了治理费用约230万元, 经过4年时间的风雨检验, 证实后期治理取得了圆满的效果.Abstract: The paper systematically studies different effects of the former and later treatments of Shichengping landslide, which is the largest scale landslide along the first expressway in Guangxi, and its intention is to find out the causes leading to the failure of the former treatment and to form successful experience from the later treatment, making it a reference to other similar projects. It discusses the fundamental features of the landslide in geological, morphological, deformational and structural aspects, and analyzes and compares the former and later treatment designs. The result shows that Shichengping landslide is composed of an ancient and newly formed landslides, the formation of the new one caused by the ancient, and that the failure of the original treatment was due to the improper design because of the unawareness of the ancient landslide, more exactly speaking, mainly because of insufficient length of the anti-slide piles and the improper slope cutting. By making full use of the original anti-slide piles, comprehensive measures of slope cutting, water draining, piles stabilizing the later treatment connects the new piles and the new and old piles with horizontal reinforced concrete beams, which enhances the general stability of the slope and reduces the treatment cost by more than two-million yuan, and the result is satisfactory after four years of testing.

-

Key words:

- engineering geology /

- treatment /

- landslide /

- anti-slide pile

-

表 1 滑坡物理力学性质指标

Table 1. Indexes of physical and mechanical properties on landslide

-

[1] 包惠明. 桂柳一级公路K250段边坡变形原因及加固措施[J]. 桂林工学院学报, 1997, (2): 115-118. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GLGX702.003.htm [2] 林宗元. 岩土工程勘察设计手册[M]. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1995.1729-1740. -

下载:

下载: