Abstract:

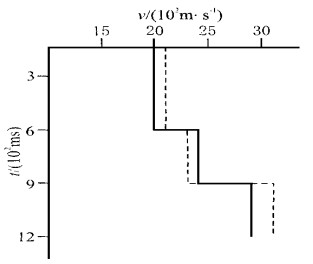

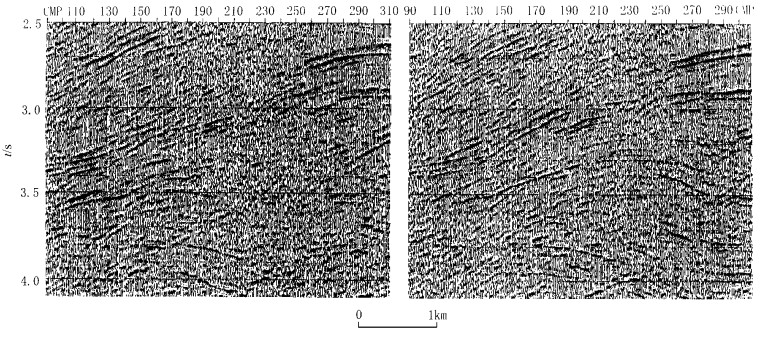

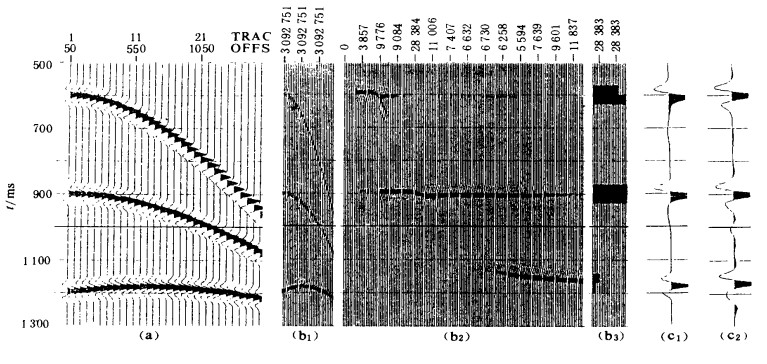

The expression of the time-interval curve of the reflective waves is derived on the condition of the horizontal layered strata, indicating that the time-interval curve of the reflective waves is a time-shifted hyperbola in the layered strata. The processing of theoretical model and real data shows that the time-shifted normal moveout and stacking may produce a high-fidelity, high-resolution and accurate stacking image effect. At the same time, the interval velocity derived from the time-shift-corrected spectrum

τ0 is more accurate than that derived from the traditional Dix-equation-calculated stacking. This method is not only used for the stacking image of the seismic data in complex area, but also for the flow chart of the high-resolution processing.

下载:

下载: